摘要:末伏是中国传统节气中的一个重要阶段,标志着夏季的结束和秋季的开始。末伏的含义包括炎热逐渐消退,天气逐渐凉爽,同时对人体健康产生影响,容易出现身体不适。探寻末伏的深层意义,体现了中国人对自然规律的深刻理解和尊重,也反映了人们对健康生活的追求和关注。在这个时期,人们需要注意调节身体,适应气候变化,保持健康的生活方式。

本文目录导读:

末伏,是中国传统节气中的一个重要概念,属于三伏天的一部分,在炎炎夏日,人们常常关注着末伏的到来,因为它不仅关乎着夏季的结束,更关乎着气候的变化和人们的生活节奏,末伏到底是什么意思?它对我们生活有哪些影响?本文将为您深入解析末伏的含义、起源以及其在日常生活中的应用。

末伏的含义

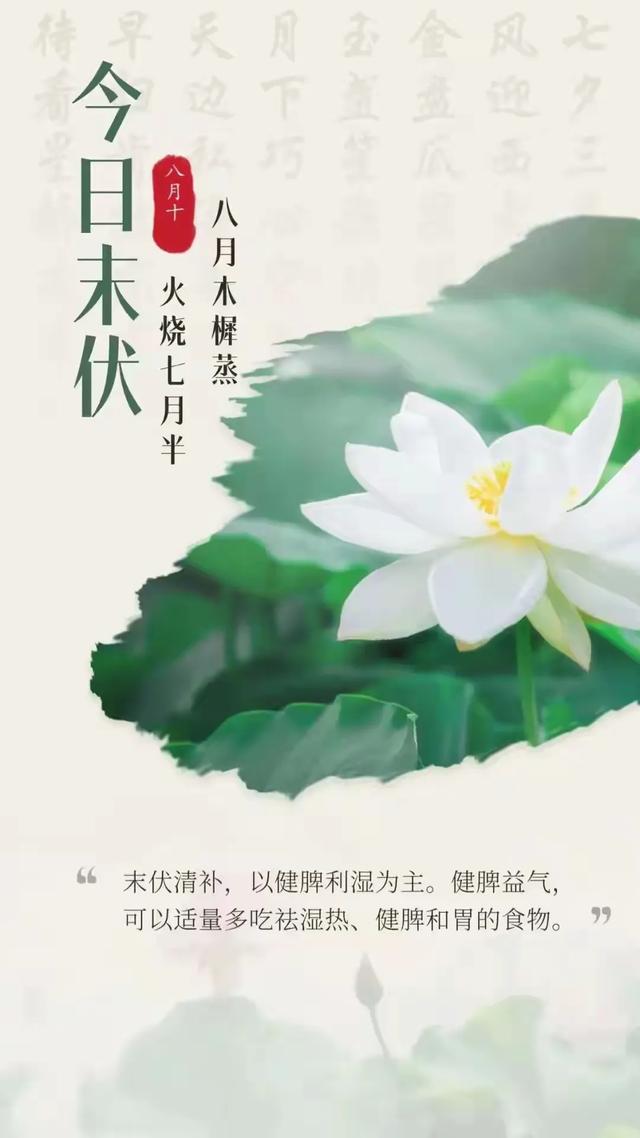

末伏,顾名思义,即三伏天的最后一个阶段,在中国古代,人们根据太阳运行规律和气候变化,将一年分为二十四节气,三伏天,即是一年中最为炎热的时期,分为初伏、中伏和末伏三个阶段,末伏标志着这段炎热时期的尾声,同时也是夏季转向秋季的过渡阶段。

末伏时期,虽然暑热未完全消散,但气温已经开始逐渐下降,天气也开始变得较为干燥,人们会感受到白天炎热、夜晚凉爽的明显变化,在中国古代,末伏被视为一个重要的节气,人们会根据这一节气的变化,调整生活节奏和饮食习惯。

末伏的起源

末伏的起源,可以追溯到古代农耕社会,在那个时期,人们依靠自然力量进行农业生产,对气候的变化特别敏感,三伏天的划分,是为了更好地适应炎热气候,指导农业生产和生活,初伏、中伏和末伏的划分,是根据太阳运行规律和地温变化而定,其中末伏的来临,意味着夏季的结束和秋季的开始。

末伏在生活中的应用

末伏在生活中的应用十分广泛,在饮食方面,由于末伏时期天气依然炎热,人们容易出汗,导致身体失去大量水分和营养物质,人们会吃一些滋补的食物,如鸡肉、鸭肉、红枣、莲子等,以补充身体所需的营养,末伏时期也是一些传统民俗活动的重要时期,如祭祖、祈福等。

在养生方面,末伏时期是一个重要的转折点,由于气温逐渐下降,天气变得干燥,人们需要注意保持室内空气湿润,避免感冒和呼吸道疾病,随着夏季的结束和秋季的开始,人们的作息时间和生活习惯也需要做出相应的调整,如早睡早起、避免熬夜、加强锻炼等。

末伏还对农业生产和民间文化产生影响,在农业方面,农民会根据末伏的到来,安排秋收、秋种等农事活动,在民间文化方面,末伏时期的一些传统习俗和仪式,如祭祖、祈福等,体现了人们对自然力量的敬畏和对美好生活的向往。

末伏作为中国传统节气的一部分,具有深远的意义和影响,它不仅是夏季转向秋季的过渡阶段,更是人们调整生活节奏、饮食习惯和养生方式的重要时期,通过了解末伏的含义、起源和应用,我们可以更好地适应气候变化,保持身体健康,传承和弘扬中华民族的文化传统。

在今天这个科技发达、信息畅通的时代,我们依然需要关注节气变化,了解末伏等节气的深层含义,这不仅有助于我们更好地适应自然环境,还能让我们在繁忙的生活中,找到一种与自然和谐共处的节奏和方式,让我们一起探寻中国传统节气中的深层意义,感受大自然的魅力与恩赐。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号