摘要:本文介绍了完整的二十四节气表,展现了古人对自然规律的深刻洞察与智慧。通过探寻节气背后的含义和由来,揭示了古人如何根据太阳在黄道上的位置,将天文、气象、农事等自然现象与节令相结合,形成这一独特的历法体系。二十四节气不仅体现了人与自然和谐相处的理念,也展现了古人对自然韵律的敏锐感知和深刻理解。

本文目录导读:

在浩瀚的历史长河中,中华民族以其独特的智慧和敏锐的洞察力,发现了自然规律的奥妙,二十四节气便是这一智慧的杰出代表,它们是中国古代农耕文化的产物,是人们对天文、气象、物候等自然现象长期观察与总结的结果,本文将为您呈现完整的二十四节气表,探寻这一古老智慧的魅力。

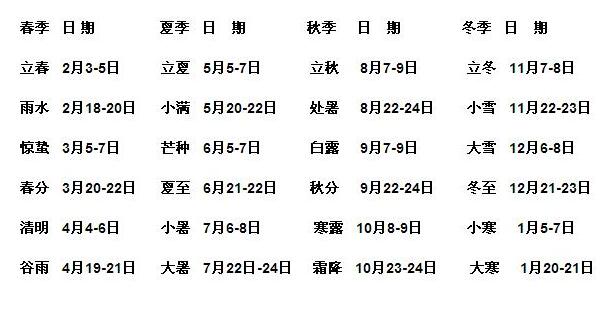

二十四节气表

二十四节气按照时间顺序分别为:立春、雨水、惊蛰、春分、清明、谷雨、立夏、小满、芒种、夏至、小暑、大暑、立秋、处暑、白露、秋分、寒露、霜降、立冬、小雪、大雪、冬至、小寒、大寒,这些节气不仅代表着季节的变换,更蕴含着丰富的农事活动和民间习俗。

二十四节气详解

1、立春:每年公历2月3日至5日之间,标志着春天的来临,大地开始解冻,万物开始复苏。

2、雨水:每年公历2月18日至20日之间,天气逐渐回暖,降雨增多。

3、惊蛰:每年公历3月5日至7日之间,春雷始鸣,万物苏醒。

4、春分:每年公历3月20日至22日之间,昼夜平分,春意渐浓。

5、清明:每年公历4月4日至6日之间,扫墓祭祖,踏青游玩。

6、谷雨:每年公历4月19日至21日之间,雨水滋润五谷,有利于农作物生长。

以下节气以此类推,每个节气都有其独特的含义和民间习俗,从立夏到小暑,标志着夏季的到来;从处暑到霜降,反映了秋季的变迁;从立冬到大寒,则体现了冬季的寒冷与结束,每个节气都代表着一种自然韵律,展现着古人的智慧和对生活的热爱。

二十四节气的意义

二十四节气不仅是中国古代农耕文化的瑰宝,更是人类文明的遗产,它们体现了人们对自然的敬畏与感恩之心,反映了中华民族顺应自然规律的生存智慧,二十四节气不仅指导着农业生产,还影响着人们的日常生活和传统文化,清明扫墓、冬至吃饺子等习俗都与节气息息相关,这些节气不仅告诉我们天气和季节的变化,还提醒我们遵循自然规律,珍惜生命,感恩生活。

完整的二十四节气表是中国古代智慧的结晶,它们像一首悠长的诗歌,诉说着自然的韵律和生活的哲理,通过了解二十四节气,我们不仅能够领略到古人的智慧,还能更好地了解自然规律,指导农业生产和生活实践,在这个快节奏的时代,让我们慢下来,感受节气的韵律,品味生活的美好。

展望

虽然现代科技已经高度发达,气象预测已经越来越精准,但二十四节气仍然在我们的生活中发挥着重要作用,它们不仅是文化遗产,更是生活指南,我们应该更好地传承和弘扬二十四节气这一古老智慧,让更多的人了解并珍视这一宝贵的人类文明遗产,我们也应该不断探索和创新,将二十四节气与现代科技相结合,让这一智慧在新的时代焕发出更加璀璨的光芒。

完整的二十四节气表是中国古代智慧的瑰宝,它们体现了人们对自然的敬畏与感恩之心,通过了解二十四节气,我们可以更好地了解自然规律,指导生活和农业生产实践,让我们一起探寻古人的智慧与自然的韵律,品味生活的美好。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号